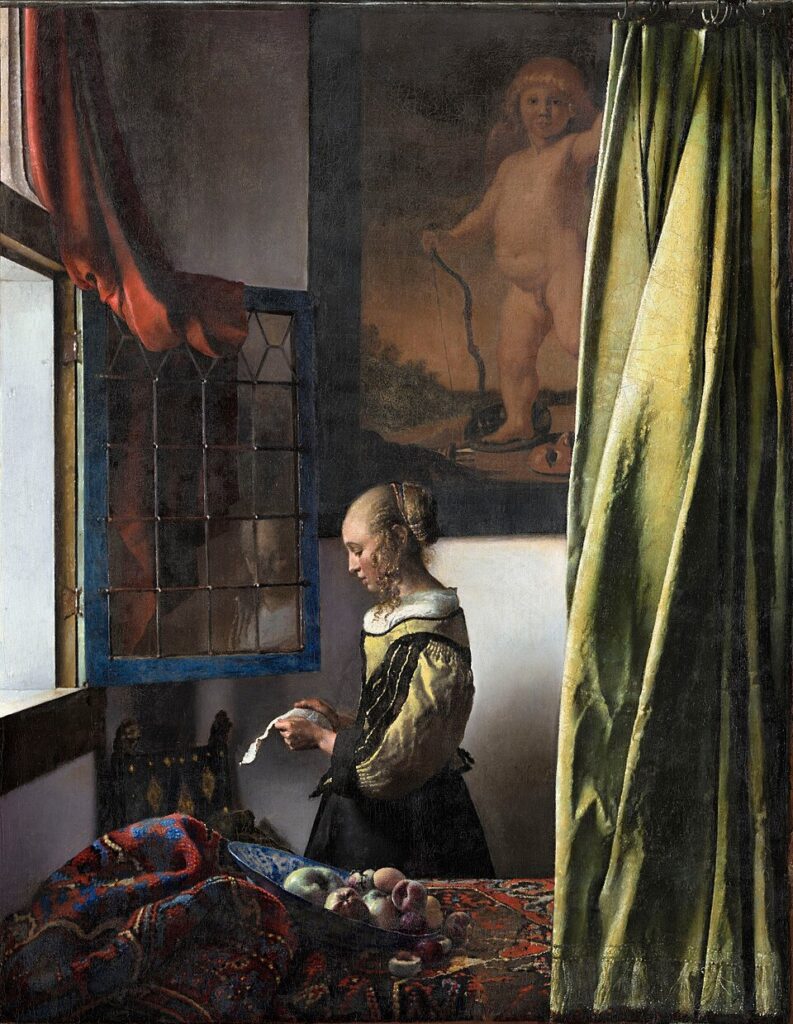

万円で落札された《真珠の耳飾りの少女》。フェルメール再評価の歴史

その絵は、埃っぽい倉庫のようなオークション会場の片隅で、誰からも見向きもされずに置かれていました。

1881年、オランダ・ハーグ。

カンバスは長年の汚れで黒ずみ、何が描かれているのかさえ判然としない。誰もがその前を素通りしていく中で、ある一人の男だけが足を止めました。「2ギルダー30セント」

ハンマーが振り下ろされます。現在の日本円にして、わずか約1万円。ちょっと良いランチ数回分、あるいはスニーカー1足分程度の値段です。それが、後に世界を熱狂させ、数千億円の価値すらつくことになる名画の値段でした。

落札したのは、美術コレクターのアルノルドゥス・アンドリーズ・デ・トンベ氏。彼には確信があったのでしょう。「この汚れの下には、何かが眠っている」と。

そして、修復師の手によって慎重にニスが取り除かれたとき、奇跡が起きました。黒ずんだ闇の中から、鮮烈な「ウルトラマリンブルー」のターバンと、今にも何かを語りだしそうな少女の瞳が現れたのです。

さらに左上には、決定的な証拠が浮かび上がりました。「IVMeer」。それは、長い間美術史から忘れ去られていた「光の魔術師」、ヨハネス・フェルメールの署名でした。

まるでシンデレラストーリーのような復活劇。

しかし、この絵が私たちを惹きつけるのは、単に「安く買われて高く評価されたから」ではありません。400年もの間、暗闇の中で息を潜めていた少女が、ふっと振り返ったその一瞬の表情が、あまりにも生々しかったからです。

彼女は一体、誰なのか。なぜ、これほどまでに私たちの視線を捕らえて離さないのか。フェルメールがこの小さなカンバスに仕掛けた、3つの「魔法」を紐解いていきましょう。

モデルは誰?真珠の耳飾りの少女にの正体を徹底解説

この絵の前に立つと、誰もが抱く疑問があります。

「この少女は、一体誰なのか?」

濡れたような瞳で、何か言いたげにこちらを振り返る。そのあまりに親密な距離感は、画家の親しい人物——例えば、愛娘のマリアや、あるいは秘密の関係にあった使用人ではないかと、多くの憶測を呼んできました。

小説や映画の題材にもなった「禁断の恋」の相手説は、確かにロマンティックです。

しかし、美術史的な結論はもっとドライで、同時に深遠です。現在、最も有力な説は「トローニー(Tronie)」。

これは17世紀オランダの言葉で「顔」を意味し、特定のモデルを描いた肖像画ではなく、「理想的な表情や衣装を研究するための習作」を指します。

その最大の根拠が、あの印象的な「青いターバン」です。

当時のオランダの女性が、日常的にターバンを巻くことはあり得ません。これはトルコやペルシャなど、東方への憧れを反映した「異国の衣装」であり、コスプレのようなものなのです。

つまり、彼女は現実のデルフトの街を歩いていた女性そのままでなく、フェルメールがアトリエの中で創り上げた「架空のキャラクター」である可能性が高いということです。

少し、寂しい気がしますか?私は逆に、これこそが彼女が「永遠」になった理由だと思うのです。

もし彼女が、実在の商人の娘や貴族の妻であれば、その表情は「特定の誰かへの私信」になっていたでしょう。しかし、彼女は「誰でもない(Nobody)」。名前も、年齢も、身分も持たない。

だからこそ、彼女の眼差しは、特定の個人を飛び越えて、400年後の未来に生きる私たち一人ひとりへ、ダイレクトに届くのです。彼女は鏡のような存在です。見る人の心模様によって、純真な少女にも、何かを誘う大人の女性にも見える。その「空白」こそが、フェルメールが仕掛けた最大の美なのかもしれません。

科学調査で判明した「黒い背景」と「消えたまつ毛」の真実

私たちが彼女に惹かれる理由の一つに、あの漆黒の背景があります。

余計な情報が一切ない、吸い込まれそうな闇。その暗闇があるからこそ、浮かび上がる少女の輪郭と光が強烈に目に焼き付きます。しかし、最新の科学調査は、衝撃的な事実を突きつけました。フェルメールは、背景を「黒」にしていなかったのです。

1994年以降の大規模な修復プロジェクトと科学分析により、本来の背景は「深い緑色のカーテン」であったことが判明しました。

フェルメールは、インディゴ(青)とウェルド(黄)という顔料を混ぜて、艶やかな緑色を描いていました。ところが、400年という残酷な歳月が、ウェルドの黄色い成分だけを退色させ、消し去ってしまったのです。黄色が逃げ出し、下地の黒と青だけが残った。

さらに、もう一つの「消失」があります。

彼女の顔をよく見ると、眉毛もまつ毛も描かれていないように見えます。これが彼女の表情をどこか人間離れした、抽象的なものに見せています。しかし、これらもまた、当初は確かに描かれていました。

時間は、絵画から容赦なく色を奪いました。

背景のカーテンが消え、生活感が消失したことで、彼女は「部屋の中にいる少女」から「闇の中に浮かぶ光の化身」へと変貌しました。皮肉なことに、色の劣化が、この作品の神秘性を高めてしまったとも言えるのです。フェルメールの意図とは異なる姿かもしれない。けれど、400年の時が作り上げたこの「現在の姿」もまた、一つの奇跡的な完成形なのかもしれません。

フェルメールの技法「カメラ・オブスクラ」と「ポワンティエ」の秘密

フェルメールが「光の魔術師」と呼ばれる本当の理由。

それは、彼が世界を「線」ではなく「光の粒子」で捉えていた点にあります。この絵の前に立ったとき、誰もが思わず息を呑むのが、少女の「唇」です。わずかに開かれた口元は、何かを語りかけているようでもあり、潤んで艶やかに見えます。

近づいて凝視すると、その正体がわかります。唇の端に、ごく小さな白い点が、ちょん、と置かれているのです。

「ポワンティエ(点綴法)」と呼ばれる技法です。たった一粒の白い絵具。それがあるだけで、乾いたカンバス上の唇が、とたんに濡れた質感(テクスチャ)を帯び、生温かい体温さえ感じさせるようになる。

これによって、彼女の瞳は常にうるうると揺らめき、見る人の視線を吸い込んでしまうのです。

なぜフェルメールには、こんな微細な光が見えたのでしょうか?

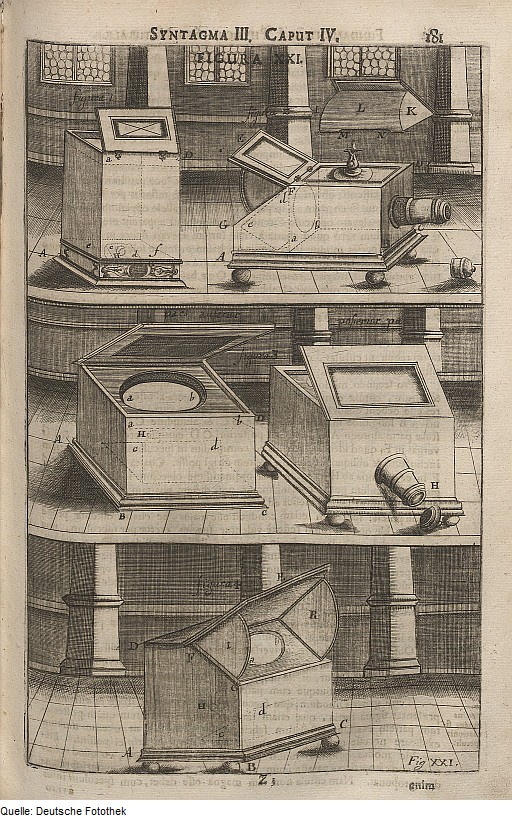

多くの研究者が指摘するのが、「カメラ・オブスクラ」という装置の使用です。

これは現代のカメラの原型で、レンズを通して風景をスクリーンに投影する箱のこと。レンズを通した世界では、光の反射は「ボケた光の玉」として映ります。フェルメールは、この「光の玉」を忠実に絵画へと翻訳しました。

400年前の画家が、現代の私たちが写真や映像で慣れ親しんだ「レンズ越しの視覚」を先取りしていた。だからこそ、彼の絵は古臭さを感じさせず、まるで高解像度のスナップショットのように、私たちの感覚にダイレクトに接続してくるのです。

ヨハネス・ザーン、 カメラオブスキュラ1687年

2026年、夏。《真珠の耳飾りの少女》が、大阪中之島美術館へやって来ます。

マウリッツハイス美術館の館長が「おそらく最後となるであろう旅」と語るように、作品保全の観点から、彼女がオランダを離れる機会はこれが最後になるかもしれません。私たちは今、スマホの画面でいつでも彼女に会うことができます。

しかし、液晶が発光する青と、フェルメールがラピスラズリを砕いて塗った青は、決定的に違います。400年前の空気が、油絵具の層の中に閉じ込められている。その物質としての「重み」は、本物の前に立たなければ決して感じ取れません。

薄暗い展示室で、彼女の前に立つとき。そこには「有名な絵」があるのではなく、一人の少女が、永遠に繰り返される「振り返る瞬間の0.1秒」の中に生きています。

彼女は誰でもない。だからこそ、その瞳は、400年後のあなただけを見つめ返してくれるはずです。もし叶うなら、ぜひその目で確かめに行ってください。青いターバンの少女と、たった一度きりの視線を交わすために。

フェルメール《真珠の耳飾りの少女》

大阪中之島美術館

2026年8月21-9月27日

コメント