現在、六本木の国立新美術館で開催されている展覧会《時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989−2010》

日本では平成に突入した1989年(平成元年)であり、海外ではベルリンの壁が崩壊、中国天安門事件、東欧革命、米ソ冷戦終結など、世界的にも節目の時期でした。

2010年以降といえば、日本では2011年の東日本大震災や2020年のコロナ禍の衝撃。

本展はそんな平成の始まりから震災前までの日本で生まれた美術表現を集めていました。

イントロダクション:新たな批判世

「プリズム」という言葉に含まれている意味とはなんでしょう。解説によると

「時代のプリズム」という本書・本展のタイトルは、1989年から2010年にかけての日本で生じだ驚くほど多様なアート表現・プロジェクトを、光を吸収し屈折させて別々の波長に変える「プリズム」という比喩を通じて解釈しようとするものである。プリズムという比喩は、ふつうに目に見えず定義することのできない「リアル」を、その光を屈折させてスペクトラムに変えることで視界へと運び込み(中略)作品が互いにどのような関係を取り組んでいるかを把握する手段を提供する。(図録p40)

確かに、展覧会を一望すると、全体の共通点やつながりを感じることはとても難しく感じました。どの作品もそれぞれのパッションを感じ、見ているだけで酔ってくるような感覚でした。

最初の章は本当に殴ってくるようなエネルギーを感じる作品ばかりでした。《エステティック・ポリューション》は、1980年代後半にバブル経済とともに崩壊しつつあった自然環境を仄めかしている。鮮やかな色彩とポップな形状なのに、どこか気味が悪く、心がえぐられるような気持ちでした。

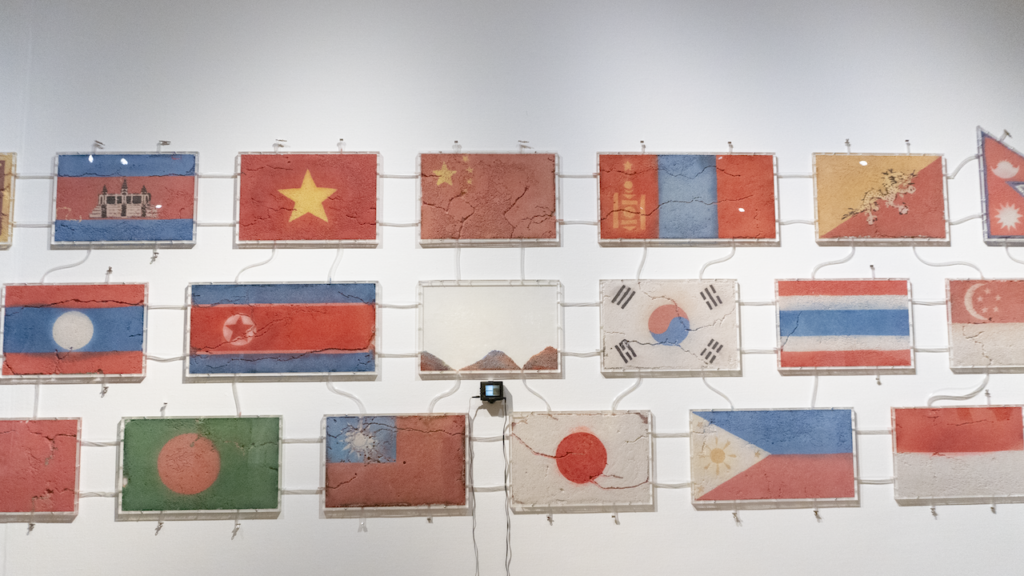

アジア23カ国の国旗を模した砂のプレートに、アリが移動した軌跡が残っている。1991年の作品ですが、その次代の課題や強い意志が反映されているようでした。インターネットが一般化した時代で、グローバリズムが加速する時代であり、またヨーロッパやアメリカが中心となる意識に応えるような。

美術界のシステムに組み込まれない活動を絶えず貫いてきた柳の、現実世界に対する透徹した視点が浮かび上がる(図録p60)

国境を超えた交通、つながりをこれほど客観的に可視化できるのははっとさせられる。

これぞ教科書のアート、といった印象でした。

ワシントン条約により捕虜が規制された動物の皮革をランドセルにした作品。日本では小学生が使う所から、可愛らしさの象徴として映るアイテムです。

そんなランドセルで「学校教育に潜む軍国主義」や「絶滅危惧種の保存」という2つを抱き合わせている。主張が幕の内弁当状態。

レンズ1:過去という亡霊

この章では、戦争や核のトラウマ、植民地支配の記憶など、暗い過去と向きあうようなアート作品が並んでいました。

私自身は戦争も植民地支配も経験したことはなく、このような事例は多少他人事のように写ってしまうのが正直なところです。しかし作品からうけるパワーには目を覆いたくなりました。

《アトムスーツ・プロジェクト》では、黄色い防護服を着た人物が捨てられた戦車や保育園の廃墟で作業なのか佇んているのか、といった写真が並んでいました。

防護服には、原発事故の映像や地下鉄サリン事件、阪神淡路大震災といった出来事を想起させるようです。

ヤノベケンジは「現代社会におけるサバイバル」をテーマにサブカルチャーの影響を反映した機械彫刻を制作していた。(図録p73)

レンズ2:自己と他者と

グローバル資本主義社会のなかで、自己をどのような存在と認識し発信しているのか。また他者をどのように理解しているのか。自他双方の視線の中で文化アイデンティティをどのように解釈するか。この章では、人間の内面性や文化との対比を意識するような作品が並んでいました。

衝撃的だったのは、天井に吊るされた人間とも言えない生命体。これの脇には《受難への遺憾―私はピクニックをしている子犬だと思う?》1990年 が展示されており、作者本人がこの天井に吊るされた物体を着て街を徘徊している様子が写っていました。その異様なパフォーマンスは、自らを機械な彫刻と化し、自由な動きを阻む社会の規範や障壁と格闘する存在の切実さを表現しているといいます。

ただでさえ異型な姿にはギョッとするし、自分の側にいたら不快だと体が表現してるかもしれない。

Pinkシリーズも異様で、目を奪われた作品でした。

子宮口のモノクロ写真を着彩して拡大印刷した作品です。子宮口は私達の頭が通る程度の大きさまで拡大されおり、一見かわいらしい色彩で興味を惹かれますが、近づくと性的表現をダイレクトに受け止めることとなる。

いきなり胎児に揺り戻される体感があるのに自覚としてはもちろん大人のままなので、とても複雑な気持ちで対面しました。

福田美蘭さんと森村泰昌さんのボデコンにはぎょっとしました。ボデコンはスペイン語で静物を意味する言葉ですが、日用品がまるで自我を持ったような、あるいは目がおかしくなったと疑うような仕掛けが魅力的でした。

スペイン・バロック時代のキアロスクーロが効いた外観の中で解釈を深めた、写実性を問われた当時との対比を感じました。

レンズ3:コミュニティの持つ未来

1990年代は世界中でコミュニティ型アート・プロジェクトへのシフトが見られたそうです。

日本ではこの動きを自発的プロジェクトという形をとり、時には美術館の外で、またしばしば大規模な形で展開されたといいます。この章ではとても大きく、またより多様な作品が並んでいた印象でした。

水戸芸術祭で開催された伝達実験ワークショップで制作された作品。

永遠につながる自転車の、一体どれが19番目なのでしょう。本作はサドル、車輪、ハンドル、べダルを1ユニットとし、1つでは走れない、他者とのコミュニケーションを円滑につなげる必要があることを象徴しているようです。

本展のメインビジュアルの1つである本作は、これ以外にもいろいろなシリーズが展示されていました。鍋の具材を銃にみたて、撮影後はおいしくいただくようです。戦争の不条理さをポップに伝える、見ていて気持ちのいい作品でした。

まとめ

本展の作品は、現代美術といえど過去の芸術家の作品たちであり、また歴史というには近すぎる、とても印象的な展覧会でした。次を生きる私達の世代では、これら先輩作品を継いで、または超えて。これとは違う現在の美術がまた現れるのかと思うとドキドキします。

彼らの作品は歴史と現在が本当につながっていたんだと実感できる。頭がクラクラする程のエネルギーに満ちたものでした。ぜひ、このグワグワ感を現地で体験してほしいと願っています。

時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010

2025年9月3日(水)~2025年12月8日(月)

国立新美術館 企画展示室1E(〒106-8558東京都港区六本木7-22-2)

一般2,000円、大学生1,000円、高校生500円

※中学生以下は入場無料

※障害者手帳をご持参の方(付添の方1名を含む)は入場無料

コメント